香港国際文学節

香港国際文学節が終わった。最終日の土曜日にクィアナラティブのパネルを聞きにいき、『グリーン・ドット(未邦訳)』の著者マドリン・グレイさんにあいさつした。この小説はバイセクシュアルの主人公が生まれてはじめて男性に恋をして自身のなかに揺らぎを感じる過程を描く。彼女はこの作品がデビュー作だけど「いちおう異性愛の物語を書いてこれがかなり成功したから、次作はやっと自分がずっと書きたかったレズビアンの物語がかける。ちゃんと読んでよね」とオーディエンスにウィンクしていた。『少女、女、ほか』(白水社、渡辺佐智江訳、2023年)の著者ヴァ―ナディン・エヴァリストさんとも会食でき、久しぶりに英語環境ということもあってのびのびできた。

日本からは作家の柚木麻子さんが招かれ、わたしは柚木さんの通訳を担当した。カナダに住んでいたときはステージ上や映画のセットなどで同時通訳をしていたけれど、5年ぶりくらいの通訳で、しかもそのころと違って頭の中は広東語が侵入してきており、すごく不安だったので、柚木さんにお会いする前は彼女の作品をできるだけ読むことと、英語のインタビュー動画をできるだけ見て準備した。それでもときどき日本語と英語が逆になったりする場面があり、反省すべき点がたくさんある。

柚木麻子さん

実際にお会いした柚木さんはめちゃめちゃ元気。好奇心のかたまりのような方で、見るものすべてに目を凝らしていた。ときどき銅像や広告のポスターのキャラクターになりきってアテレコをしだすのだけれど、それが面白すぎて何度も大笑いした。コメディアンになれると思う。ステージ上でもユーモアがばちばち光って、通訳するときそのユーモアを殺さないか不安になった。批判的な内容も柚木さんにかかると、くすっと笑いたくなる。会場が何度も笑いにどっと沸く場面があり、柚木さんのちょっとダークなユーモアセンスは日本国外でのほうが受けるのかもしれないなと勝手に思ったりした。(写真はインスタグラムにあるよ)

柚木さんの『BUTTER』が世界中で売れている。先日、「The British Book Awards」最終候補に選出された。イギリスで26万部以上売れてんだよ!日本人作家ではじめて「Waterstones Book of the Year 2024」も受賞したんだよ!もうちょっと日本のメディアでも報道があってもいいのではないかと思う。『BUTTER』をわたしが最初に読んだのは、刊行された当時で、たまたま佐賀で暮らしていたときだ(子供が1歳のときにマイケルが九州大学で1年間研究していたためふるさとで生活していた)。その当時は、とにかくお腹がすく小説で、自分で選び取るファミリーというか、コミュニティで自分のすきなものを作っていっしょに食べるってめちゃめちゃすてきなエンディングだな、と思っていた。今回、ポリー・バートンの訳文と読み比べながら数回精読して、こんなにフェミニスト的な作品だったんだと驚いた。

「女はこうあるべき」という呪縛を外し、「女とは何か」「女はどうあるべきか」を他人決めさせない、その枠をはがし、絶対的定義を避けて模索を続けて性差別をなくそうとするのがフェミニズムであるならば、この物語はまさにそうだ。柚木さんの話のなかでとても興味深かったのは、『BUTTER』の日本国内外でのメディアの評し方の違いで、国外ではふつうに「フェミニズム文学」として売られ、受け入れられて売れている。けれど日本国内では「フェミニズム文学」としては売られない。(そうしたら受け入れられないし、売れないのかは知らない)。けれど、そういう風に売って、受け入れて、売れる、というサイクルにたどり着くためにはまずやっぱり名前を付けることって大事なんじゃないかなあ。

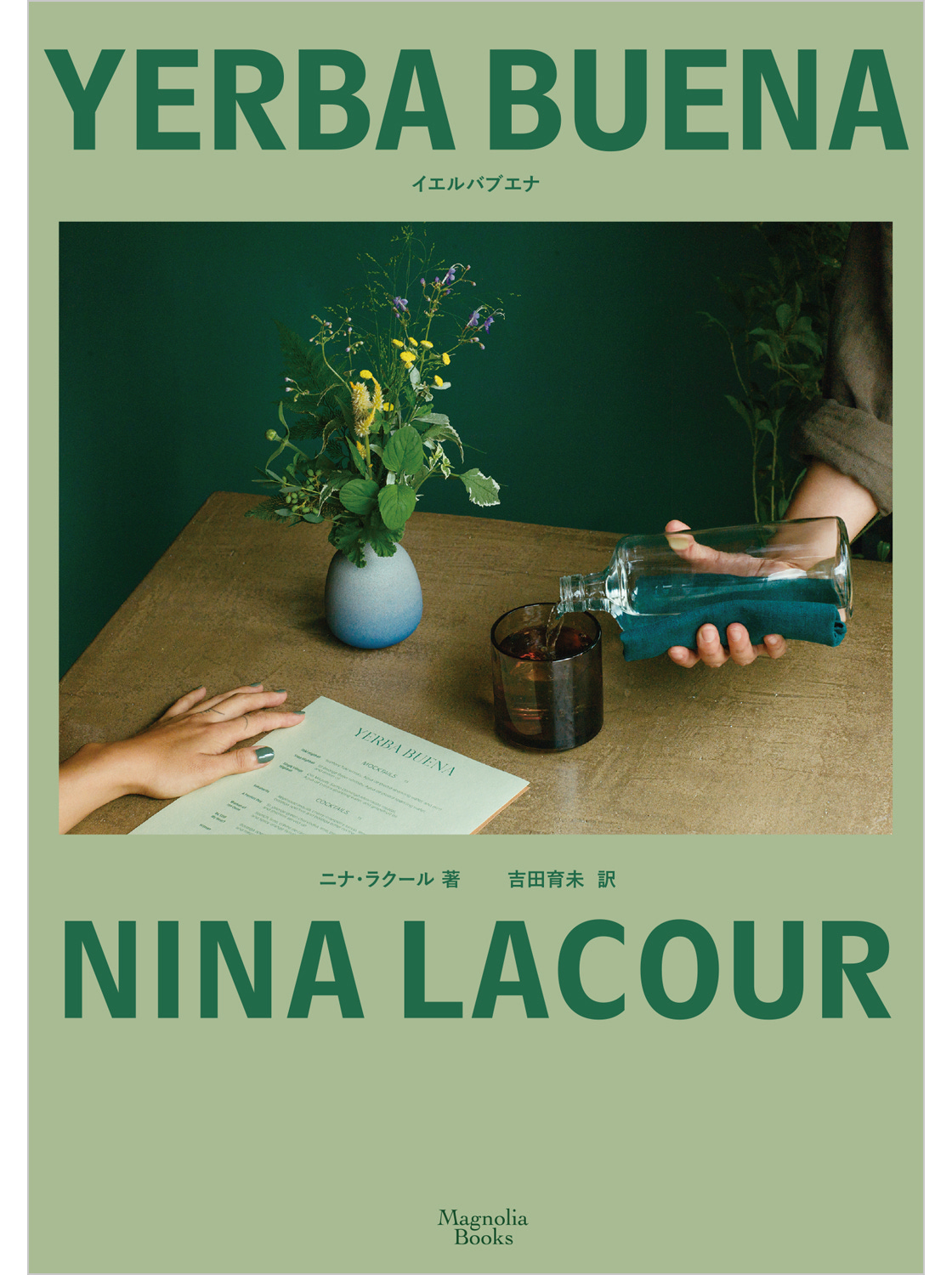

少し話がそれるのだけれど、レズビアン小説の『イエルバブエナ』(オークラ出版)を翻訳刊行したとき、レズビアン小説として売らなかった。それについてずっとわたしは、果たしてよかったのか考えている。前述の『グリーン・ドット』の著者グレイさんが、「レズビアン小説なのにヒューマンストーリーって言われるときがあるでしょ。いや、レズビアンの話ですよ、レズビアンの話だって、そう売ってください」と言っていて、著者のニナ・ラクールもちゃんとラベリングをすることは大事だと言っていて、ほんとうに必要としている読みたい人たちに物語が届かないんじゃないかって、胸が苦しくなるときがある。

柚木さんの作品への反応や評価が日本国内外でちがうことを知って、翻訳刊行作品の選び方もやっぱりなんだか変だよなと思った。翻訳したい作品があると、リーディングレジュメを書いて編集者に提案するのだけれど、そのときに刊行された国や海外での評価を書くことになっている(暗黙のルール?)。参考程度にするならわかるけど、編集者さんによってはその数字だけで作品が却下される。いつも思うのだけれど、例えば、カナダで刊行されていてカナダの人ではそんなに売れなかったけど日本でうける作品ってたくさんあると思うんだよね(人口とかマーケットサイズも地域によって違うし)。その魅力を伝えるだけのレジュメを書けていない、と言われればそうなのかもしれないけれど、もうちょっとオープンマインドでもいいのにな、つまんないなあ、と思ったことけっこうあったなあ。

それからもうひとつ、『BUTTER』は日本語版と英語版で異なるところがある。『ちびくろサンボ』についての記述で人種についての言及が日本版ではあるんだけれど、英語版では一切ない。おそらく英語の本を日本語にするときは、脚注か何かで補足説明するかなと思うのだけれど、ばっさりなかったのでびっくりした(著者の許可を取ったうえで削除したらしい)。理由を聞いてみたい。英訳は全体的に、日本文化の知識がなくてもスムーズに読める訳文でさすがバートンさんだなと思った。めちゃめちゃうまかった。今年刊行予定の訳書『ディトランジション、ベイビー』(トーリ・ピーターズ、河出書房)では、訳語の説明があまりにも詳しすぎて物語の流れが頭に入ってきにくいと編集者さんから指摘がありたくさん修正したので、翻訳者としてすごく参考になったし、考えることが多い読書だった。

柚木さんはエッセイなどで怒りを表明したり政治的な問いかけをするだけでなく、2024年11月20日「トランスジェンダー追悼の日」に「LGBTQ+差別に反対する小説家の声明」を発表するなどかなり積極的に政治的に声を上げてきた作家だ。今回、ほんとうに少しの間だけれどいっしょに時間を過ごして、物語、言葉、生活の中のひとつひとつが政治につながり、自分が責任を負っているのだと強く意識している人なのだと感じた。これから柚木さんの作品が世界中でもっと読まれていく中で、政治的な意見を当たり前に表明していこうとする彼女の姿勢がきっともっと光ると思う。わたしにとっては学びの多い、とても充実した2日間だった。

車仔麺

文学祭前に、柚木さんのインタビュー記事の英訳もしたのだけれど、そこに「カートヌードル(車仔麺)が食べたい」と書いてあったので、あらかじめ友人たちに相談しておすすめしたい場所を決めていた。いくつか回って、いちばんおいしかったのは黄大仙駅近くにある「林記車仔麺」。昔ながらの車仔麺屋さんで、麺を6種類から1つ、具を3つ選ぶ。名前を知らなくても店頭の大きなおでん鍋に並ぶ具材を指さしで選べるのし、店主がやさしくてわたしのつたない広東語でも大丈夫。

柚木さんの滞在2日目にお連れしたのだけれど、とってもおいしいと完食で、うれしかった!ここの車仔麺、ほんとにおすすめなので香港にお立ち寄りのさいにはぜひ!!

違和感があるのだ

香港国際文学節は素晴らしいイベントではあるが、批判したいこともある。まず、英語話者向けのイベントが多すぎることだ。香港は英語話者が多いけれど、広東語のコンテンツがここまで少ないのはどうかと思う。香港の中文書をあつかう書店員の人たちがこのイベントに参加しないのは、英語の本の販促や読者の輪の広がりにはなっても、恩恵が中文書にはほとんどないからだ。わたしの友人のミシェルも、「あのイベントは白人外国人向けだから」とまったく興味を示さなかった。また、チケットが高い。今回の柚木さんのトークイベントは2日間で2回ありどちらも満席だったが、ディナートークは2万円近くし、図書館で行われたトークはおよそ5000円だった(どちらも書籍購入は別途支払い)。なので来場者の社会経済的グループも限られている。

先週はこのイベントだけじゃなくていろいろあったのだけれど、もうスペースがないので、また次回です。Have a good week!