ここ数年、ふるさとに帰ると「よその人」だと認定されることが増えてきた。前回の帰省のときも、外に出るたびに、中年、高齢の男性に声を掛けられた。「あんたはどこの人ね」「どこから来んさったね」「都会の人のおるばい」「どこの都会の人かと思ったわ」などなど、かなり居心地の悪くなるものばかりで、ある朝なんかはランニング最中に急に呼び止められ、「あんたはどこから来たね」と尋ねられるので心臓がばくばくし、なんだかペースが取り戻せず歩いて家に帰る、なんてこともあった。「子どもさんもガイジンって感じですけど、お母さんも日本人っぽくないですよね」と言われることもある。ふるさとを出てからおよそ15年もたっているのだから。傍から見たら「よその人」なのかもしれない。カナダのノバスコシア州では、地元民ではない人のことを「people from away」と言うけれど、そんな感じの距離が開いているのかもしれない。

よそ者扱いされるのがしんどくて、気持ちが落ち込んでいたとき、孤伏澤つたゐ(こぶしさわつたい)著『浜辺の村でだれかと暮らせば』が届いた。神社のベンチに座って読書するには気温が高い日だったから、少しだけ読むつもりだったけれど、読み始めるとすごく面白くて、中断するのがいやで、最後まで一気に読んだ。ふたりの男性の共同生活が主題の小説なのだけれど、田舎の共同体での「うち/そと」「ここ/よそ」というくっきりと引かれたまっすぐな線が、そこにそのままありながらも、両サイドをうまく行き来して関係をつくる人間たちの「暮らし」が書かれていた。

物語の主人公の日和は、35歳で漁師。小さな漁村で暮らしている。父の死後、広すぎる家を持て余していたところ、役所で働く幼なじみに地域活性のために都市部からの移住者を受け入れ、共同生活をしてみないか、と提案される。さまざまな事情が重なり、日和は承諾。八尋という若い男性との暮らしが始まる。読者は八尋と一緒に、日和の村の人たちと出合い、鳥を見て、海鮮を楽しむ。日和と八尋が、日々のさりげないやり取りの中で、ふたりにとってちょうどいい距離感を見つける過程と、コロナウイルスの流行のなかでふたりと地元の人たちのかかわりかたが変わっていく過程が作品の軸になっている。

人間が好きでやさしいんだけど、ぶっきらぼうでひとりよがりな日和と、ちょっと引っ込み思案だけど大好きな鳥と食べることになると急に勇気が出る八尋のコンビが、とても愛らしい。この作品は著者のふるさとが舞台だそうだが、「過酷なひじき漁」や「カワセミの貝細工」などの好奇心をかきたてるワードが頻出し、何度もメモを取った。それから、お茶漬けや干物、刺身の描写など、海鮮好きはお腹がすくことまちがいなし。とてもおすすめの作品です(こちらから購入できます)。

ふたりの男性のごくごく個人的なやりとりを通して、(理想の)「コミュニティ」とは何かという問いかけが、とても繊細な表現で描き出される。物語が面白く、引き込まれること以外に、今の自分にすごく沁みた理由が、あとがきを読んで腑に落ちた。

この物語が連れ出してくれて過ごした三年間は、わたしにとって、わたしこそがその「生まれも育ちもまったく異なるひと」として、様々な地を歩く体験の連続だった。そこでわたしはつねに、訪れ/去ってゆくものである。(中略)「ここで生きる」という選択しようのない日常を生きるひとたちのもとを「あらわれる」ものとして訪ねることで、わたしはようやく、「わたしが生きるしかない場所」の輪郭をおぼろげにつかみはじめたように思う。

p・125「新装版あとがき」より

この「『ここで生きる』という選択しようのない日常を生きる人たち」というそれが、今回の帰省でわたしが痛切に感じたことだった。わたしの母や、わたしの知る佐賀で暮らす人は、多くの場合「暮らしの場所を選ぶことすら選択肢にない」人たちで、そこを根源にして自分の価値観や感覚に乖離をかなり感じた。わたしは20歳になるまで地元の佐賀を一歩も出ることなく、ずっと外に出たいと思って10代を過ごした。それは田舎が嫌いだったからではなく、辛い家庭の理由だった。息ができなかった。

母子貧困家庭で育ち、就職活動をするために都会に行ったり、スーツを買いそろえる資金も集められなかった。どんなに勉強してもアルバイトしても、あの場所に「とどまるしかない」「住む場所を選べない」。20歳のときに試験を受けて留学奨学金を獲得し、アメリカに行くことになり、それからおよそ15年間、海外で暮らしている。その結果、家族が「地元に家を買い家族と死ぬまで住む」ことを話すとき、その魅力も感覚もまったく理解できない。あんなに佐賀のことは好きだったのにね。ずっとみんなで佐賀に暮らしたいと思っていたのに。最近、佐賀に帰るたびに「選択がないということに気づかない」状態でいつも泣いていたあの頃の自分が、外の世界を経験して帰ってきた今の自分の中から胸をノックしているような、不思議な痛みを感じる。そしてその場所でのわたしは、いつのまにか「よそもの」になってしまった。

「おれのようにこの土地しか知らず、この土地でしか生きる方法を持たない人間とちがって、八尋は、引っ越すことを知っている。そんな人間を、どんなふうにひとつの土地にとどめておけるかって……そんな方法は、この土地しか知らない人間には、実行のしようのないものだろ?」(40ページ)

そう日和はいうのだけれど、結局のところ、物語はその反対へと進んでいく。案内役のはずだった日和だけれど、八尋にさまざまなことを教えたり、食べさせたりするうちに、彼がふつうに享受している暮らしのよさにじょじょに気づかされる。その気づきのベースになっているのが、八尋と日和が静かな暮らしの中でなんとなく認め合う居心地の良さ、人間としての信頼関係だ。

なんだかまとまらないのだけれど、読んでいるとき、八尋と日和、ふたりのやり取りが自分の感じている疎外感をやわらげてくれるような、そんな感覚になった。「よそもの化」を正当化するわけではないのだけれど、それを頭から非難する気もおきない。そういうグレーゾーンにいて傷ついて悩む「半分よそもの」の自分でしばらく様子をみよう、と思えた。わたしは、ときどき「ふるさと」に「あらわれる」存在だ。ちょっと寂しいけれど、だから見えるようになったふるさとのいいところも、たくさんあるしね。

それから、同著者の『嚝野、碧落を負いてゆけ』も読んだ。3つの短編が収録され、どれも鳥が人間に利用されている、という共通点のあるSF(というくくりでいいのか?)で、いろいろ考えさせられるし、めちゃめちゃ面白い。小説っていいなって思わせてくれる。わたしが一番好きだったのは、「深潭を曠野に追う」で、生き物を「乗り物」にして人が利用する設定、と書くと「今もそうでしょ、馬とか」と言われそうなんですが、このお話ではこう、改造というかメカにされてて胸が苦しくなるんだけど、主人公ナブキと飛行艇のアマツバメのやりとりがめっちゃ好きだった―! こちらもおすすめです。

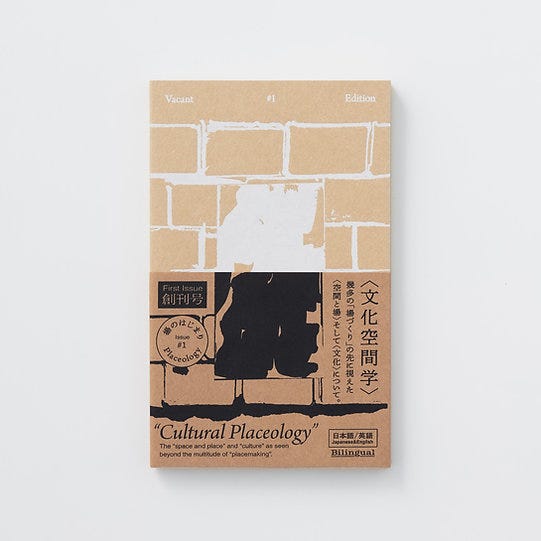

それから、同じ神社で『Vacant/Edition #1 文化空間学 場のはじまり』も読んだ。佐賀にあるわたしの大好きなカフェnowhere coffeeは、建築やデザイン、民芸、アートなどの書籍をメインに取り扱うtujii booksと併設されており、ここでおいしいコーヒーを味わった後に本を選ぶのがわたしの佐賀でのハッピー・アワーなのだけれど、そこで見つけた本。日本語・英語併記のこの小さな本には、場所についてのエッセーと写真が並べられ、すごく読みごたえがある。

なかでも同志社大学グローバル地域文化学部助教授の渡辺文著「救いの編まれる場――文化空間学をめぐって」で書かれていたフィジーにある女性たちによる工芸コミュニティ「ロマランギ(仮)」は、ずっとわたしがビーズ工芸や木版画教室で感じてきた手を動かすことでの空間構築の大きな価値や、『喉に棲むあるひとりの幽霊』で女性たちがクイネにより紡いできた共同体としての知恵の実践とも重なり、かなり感銘を受けた。

この本がきっかけになり、佐賀にいるときは建築やスペース、カフェの本を集中的に読んだ。もっと紹介したいんだけど、時間があまりないので、今回はここまで。

今日はゲラ終わりのお祝いに、友達がサムギョプサルパーティーを開いてくれるのだ!また明日からあとがき、訳入りがんばるけど、今日はたくさん食べるぞーー!!