ゲラが届いてわくわくしています!はじめての短編集なので、紙の上でお話が並んでいるのがとても愛おしく感じます(訳すときはバラバラのファイルだったので)。久しぶりに登場人物たちと再会するので、すごくうれしい! がんばるぞ!!

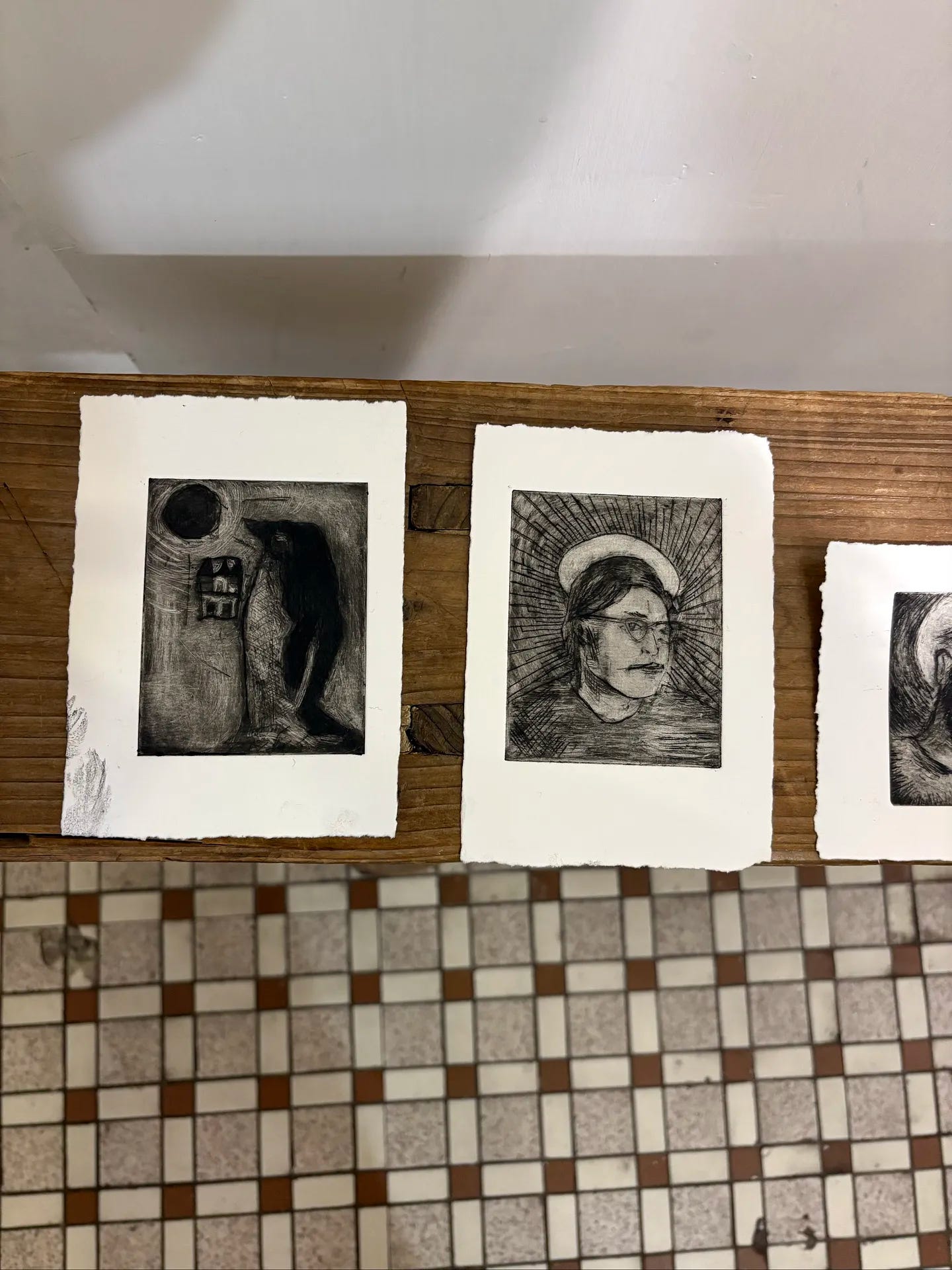

版画クラス第3回

3回目の版画クラスはドライポイント。銅版画の技法で、腐触液をもちいず(ドライ)、鋭利なもの(ポイント)で銅板を削ってイメージをつくる。とてもやりやすい。銅版画ははじめてだったので、2つめのZine「Dis-oriented Penguin」のカバーアートを作ることに決めていた。はじめてにしては出来上がりはまずまず。これでいこうと思う。マグパイとペンギンは体が白黒だから、そのあとはシャチでつくりたいのだ。シャチ、だいすき。あとはバクとかやりたい。

この授業で学んだアーティストは、ポール・クレー。彼の引用を、3月に出るはずの翻訳を担当した映画関係の書籍で訳したのと、それからマイケルが尊敬するヴァルター・ベンヤミンが大切にもっていたというエンジェルの版画で彼にはなんとなく親しみがあった。アート自体は全然わたしの好みではないのだけれど、ヴォルテールの『カンディード』の挿絵をやっていたと知りますます興味がわいた。

いろいろな作品を見ていくと、意外とかわいらしいものも多くて先生が「ポールクレーは日本で異常に人気がある」というのを聞き、そんなのきいたことないと思ったけど、どうなんだろ。結婚してからパートナーのリリーが生計を立て、彼が育児を担当し、そのときに書いた育児日記があるらしいのだけどそれを読みたい。タダ・ジュンさんの作品もみんなで見て感想を言い合った。ペンギンを真黒くしたくて、ほりまくっていたらやりすぎたみたいで、親指の感覚がもう2日戻ってこないんだけどこれ大丈夫かな。なんでもやりすぎんだよな、わたし。

「いつの日か」――「みんなずっとこれに反対していたんだよ」

クラスの前、義母からの誕生日プレゼントが届いていた。オマール・エル=アカッド著「One day, everyone will have always been against this」だ。

そのまま訳すと「いつの日か、みんなずっとこれには反対していたんだよ(というだろう/はずだ/ということになる)」という感じだけれど、このタイトルには真ん中がある。もともとは、ガザの状況に対して彼が投稿したツイートだった。

全文は

「One day, when it’s safe, when there’s no personal downside to calling a thing what it is, when it’s too late to hold anyone accountable, everyone will have always against this.」

「いつの日か、」自分の身の安全が保障され、何かを失う危険性なくそれをありのままの名で呼ぶことができ、責任ある者たちにその責任を負わせるには手遅れになったとき、「みんなずっとこれに反対していたんだよ」

「いつの日か」――「みんなずっとこれに反対していたんだよ」

今月刊行されたこの本は、小説家でジャーナリストのアッカドによる手記だ。彼は、欧米の価値観が世界の問題を解決し、正義と自由をもたらすのだと信じでカナダに移住した。その信念のもと、BLMや数々の紛争、気候変動まで多岐にわたる問題を長年取材し続けてきたけれど、ガザでの虐殺を見て、自分の信じていたものが間違っていた、真っ赤な嘘だったのではないかと考えるようになる。

父親として、人間として、このような非道な行い、信じられないような残虐さが渦巻く世界でどんな可能性を、どう削り出していくのか。その問いに答えようとした作品だ。まだ序章しか読んでいないのだけれど、マイケルに朗読しながら声が震えた。

序章は10歳くらいの、自宅が空爆された少女の描写から始まる。爆発でいちばんダメージが大きいのは、爆風の衝撃で肺から空気が押し出されることらしい。彼女は傷つき、血まみれでストレッチャーにのせられ、男が彼女を運んでいる。彼女は男の方にぼんやりとした瞳を向ける。

「わたしをお墓に連れていくの?」と彼女は尋ねる。

男がMashalla, mashallaと返す。

その直訳は「神の思し召しのままに」。けれど、そう翻訳されることで失われる意味がたくさんあるのだとアカッドはいう。その言葉を核にして渦巻く空気や記憶が消え去ってしまうのだと。この言葉は、孫のピアノの発表会あとにおばあちゃんがつぶやき、赤ちゃんが生まれたときに祝福のためにささやかれる言葉で、たっぷりとした喜びや希望、神への信頼があふれているのに、翻訳の字面だけでは伝わらない。

そこまで書いたあと、アカッドは

Language, too, forces the air from the lungs.

(そうだ、言葉だって、肺から空気を奪うものだ。)

と書いた。高い壁、有刺鉄線の張り巡らされたチェックポイント、そのずっと遠くですでに言葉によって「帝国」はつくられ守られているのだと。そしてその言葉の風が静かに降りてきて人間を殺す。殺されて当然、殺されることが自然だとささやきながら殺すのだと。そしていちばんその言葉で守られようとしているのが「リベラル」で、「いい顔をしたいし」「すぐに気分を害す真ん中に立つ人たち」で、こういう言葉に守られて信じ込もうとしている。「そうです、今起こっていることは悲劇ですが、必要なことなのです。だってこうしなければ野蛮主義に取って代わられますから」

だけれど、学校も家も家族も大好きな人たちも破壊しつくされ、残された孤児たち、バラバラの肉体とがれきの下で腐敗する肉体と、生まれたばかりの赤ちゃんがひとりぼっちで寒さのなか死ぬその状況の代替の「野蛮」とはいったい、なんだろうか、とアカッドは問いかける。

ストレッチャーの上で、少女は息絶える。男は言葉をかける。

Inti zay el amar.

君は月のようだ。

だけどこの直訳も、この言葉の持つ何世代にもわたって培われてきた意味を伝えられない。英語への翻訳では決して伝わらない。

「ここで何かが終わった。けれど何かが始まった。死人は、生きる者たちの中に井戸を掘るのだ。」

序章はこれで終わる。ここからこの作品がどういう風に展開していくのか、ゆっくりと読んでいく。

※アカッドさんのプロフィール(新潮社HPより)

1982年カイロ生れ。ドーハで育ったのち、1998年に家族でカナダに移住。カナダの大手新聞社《グローブ・アンド・メール》にて調査報道に携わる。アフガニスタン戦争、グアンタナモ米軍基地、エジプトの〈アラブの春〉、米ミズーリ州ファーガソンで起きた白人警察官による黒人少年射殺事件などの取材を手がけたのち、『アメリカン・ウォー』でデビューを果たした。2017年8月現在はポートランド在住。

→その後、2021年「What Strange Paradise」でギラー賞を獲得。