おはようございます。日本もすごく寒かったと聞きました。こちらは7度まで気温が上がった日もあり、散歩しやすかったです。週末に氷点下に逆戻りしました。

ラウンドダンスに行ってきた

昨晩、友人に招待されてラウンドダンスに参加してきました。ラウンドダンスは北米の先住民コミュニティで広く行われている集団でおこなうセレモニーです。ドラムを叩くドラマーたち、歌うシンガーたちが中央に円をつくります。それを囲むように踊るダンサーたちが輪になります。「踊る」といっても盆踊りのように振付があるわけではありません。互いに手をつなぎ、ドラムのビートに合わせて左向きに進みます。左足を進行方向に出し、右足を添えるように滑らせる。左手を上向き、右手を下向きにする、くらいの決まり事しかありません。人数が多い場合は手をつながないこともあるそうです。

トロントのラウンドダンス

わたしはトロントに住んでいたとき、数回ラウンドダンスに参加したことがあります。1回目は近所のおじさんがアニシナアべでいつも世間話をしていて、ある日連れて行ってもらいました。ダックスープとフライブレッドをふるまってもらい、みんなで輪になりました。大学のラウンドダンスに参加したこともあります。また、ラウンドダンスはプロテストのときにも行われます。カナダでは先住民女性が性暴力や暴力の被害者になる確率がとても高く、その背景には構造的な搾取、隠ぺいがあります。そこに警察権力が絡んでいることもしばしばです。

警察署の前で輪になり弔いと抗議のラウンドダンスが行われた時も、参加しました。わたしにはドラムのビートの違いや歌の意味の違いなどは分かりません。だけどビートの震えにみなが手を取り、怒りや喜び、悲しみを共有し癒しへの歩みを進めていることはいつも感じるし、自分もその輪の中にいること、ためらうことなく手をつなぐことの意味を考えずにはいられません。

わたしは、カナダに移民する前にアメリカでパインリッジ保留区というラコタネーションの保留区に行ったことがあり、卒業論文もシャーマン・アレクシーの作品について書いていて、個人的な感情の結びつきがありました。それについてはまたいつか書けたらいいな。とにかく、自分がカナダに移住を決めたときすでに自分が「移民/セトラー」であり、ややともすれば搾取する側に自動的に組み込まれるのだという意識がありました。それもあって、トロント大学の大学院で移民教育における先住民のリプレゼンテーションについて勉強しました。

オーロラのラウンドダンス

という昔のことを話し出すと、すごく長くなりそうなので、今回は昨日のラウンドダンスのことを書きたいと思います。この時期に毎年行われるクリーのラウンドダンスは、オーロラのラウンドダンスと呼ばれるそうです。クリーでは、オーロラは地上の世界から旅立ったスピリットたちであり、この時期のラウンドダンスは生と死、そして死んでもそばにいるスピリットたちへの敬意を表すセレモニーです。ドラムビートは地球の鼓動を、つないだ手を上下させるのはオーロラの動きを表します。

さいしょに驚いたのは、トロントに比べてラウンドダンスがかなりきっちりとした形を成し、参加者が多いこと。それから、ラウンドダンスに加わる女性の多くがロングスカートにストライプのリボンを数本縫い込んでいることでした。そのリボンの意味はまだ学べていないのですが、まったく違う雰囲気にさいしょは輪に加わっていいのか躊躇しました。だけどドラムが始まり、シンガーの声が響くとトロントの記憶がよみがえり、子供たちの手を引いて輪に加わりました。子供たちがすぐに手をつなぎに来てくれ、大きな三連の輪がダンサーたちによりできました。

そこにいる誰でも、輪に加われば「ダンサー」です。2、3分の歌の間みんなで動き、それが終わると拍手して散り散りになります。それからすぐに次のドラムビートが始まり、またみんなが適当に輪をつくります。席に座ってポップコーンを食べている人がいれば、雑談している人もいます。みんなすごく自由です。踊っても踊らなくてもいいし、自分のいたいように、したいように、その空間を共有すればいいのだと前に座っていた人が教えてくれました。

翻訳家村上佳代さん

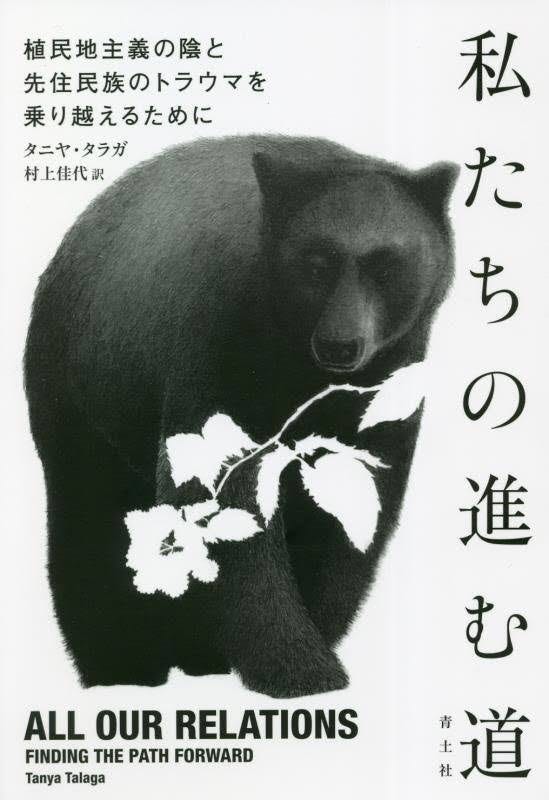

先日、翻訳家の村上佳代さんのセミナー「Akoká:ra’からカナダの歴史と今を学び直す」に参加しました。村上さんは青土社からタニヤ・タラガさんの本を二冊出しています。『私たちの進む道-植民地主義の陰と先住民族のトラウマを乗り越えるために-』と『命を落とした七つの羽-カナダ先住民とレイシズム、死、そして「真実」-』です。村上さんはオンタリオ湖のウルフ島(Kawehnóhkwes tsi kawè:note)に住みながら、暮らしの中でモホークの教えや世界観を学びを深め、共有しています。彼女のセミナーを聞いていたから感じられたこと、考えたこと、たくさんあるのでそれも書きたいです。自分への宿題として、ここに書いておきます。

今日はこれから、ターニャ・タガクさんというイヌイットのスロート・シンガー、作家のドキュメンタリー映画『Ever Deadly』を観に行きます。日本にいたときにプレミアになり、絶対に見たいと思っていたら電車で行ける映画館で二日間だけ上映されることになりました。彼女の『Split Tooth』がわたしが本の翻訳を始めたきっかけです。読んだ後にすぐ、一冊すべて訳しました。(が、出版社が見つからずまだみなさんと共有することができていません……早くお届けできますように!)

今週は様々な方とのミーティングが目白押しです。

最近のわたしは「キルジョイ」の練習をしているので、顔の筋肉や自分の心の動きにいっそう注意を払う一週間にしたいと思います!(という話もしたかった)

読んでいただいてありがとうございました。では、また来週です!