マイケルの緊急手術が決まったので、それまでに現在訳している小説の初稿を追えるべく、ノルマの2倍の量を翻訳する日々です。今翻訳している小説は、食べ物がすごくおいしそうで、雨が降らないカリフォルニアが舞台のレズビアンロマンス。うつうつとする日常の中で、この物語にすごく助けられています。

今週紹介するのは以下、2作品。

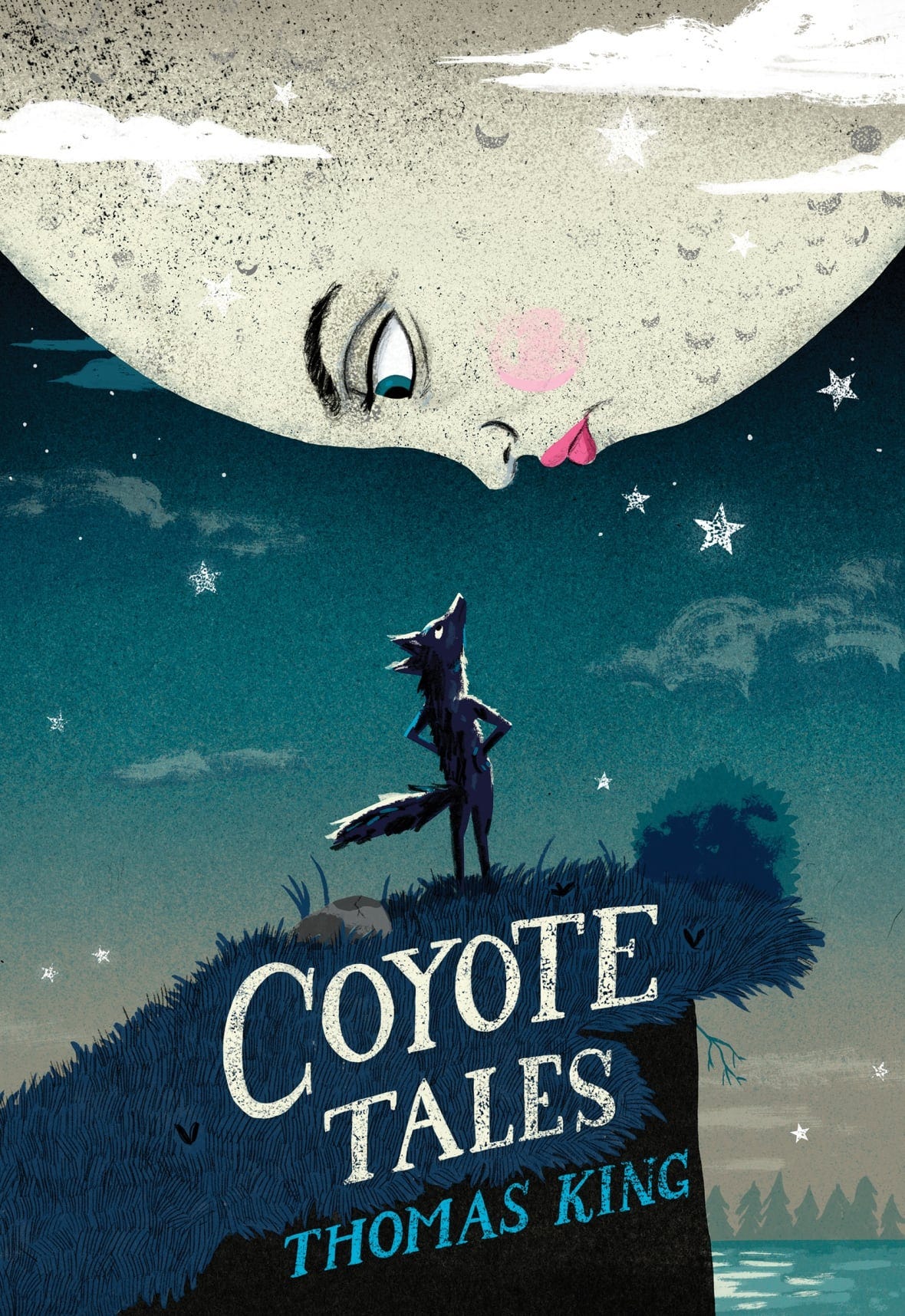

〇『Coyote Tales(『コヨーテ物語』)』

ジャンル 児童書

著者 トマス・キング

〇『The Third Person(『ここにいるけれどいない第三の人』)』

ジャンル ラムダ文学賞受賞のグラフィックノベル

著者 エマ・グローヴ

『Coyote Tales』by Thomas King

子供たちが寝る前に、子供たちが選んだ本を2冊読み聞かせします。ときどきオーディオブックを選ぶことも。ロアルド・ダールやトールキン作品のオーディオブックは、豪華な俳優陣による朗読がすてきなのでおすすめです。トールキンシリーズはとくに、映画『指輪物語』でゴラム役だったアンディ・サーキスだよ。好きな俳優のひとりです。

さて、最近子供たちに好評だったオーディオブックがこの『Coyote Tales』。

『ザ・インコンビニエント・インディアン』など先住民権利の活動家としての著作で有名なチェロキー族とセトラーのミックスの作家トマス・キングによる童話集です。コヨーテにまつわる物語が2篇収録されています。「動物と人間が言葉を交わしていたむかしむかしのお話です」というはじまりかたで、いけてるおばあちゃんとコヨーテの問答が中心となる昔話。物語も朗読も最高で、子供たちが笑い転げ、寝かしつけツールとしては失敗でしたが、楽しい時間を共有するという意味では大成功でした。

本には素敵な挿絵もついていると聞いたので、さがしてみようと思います。コヨーテは多くの北米先住民の文化圏では「トリックスター」と呼ばれ、狡猾で悪さをするイメージで広く知られています。うちの近所でもよく見ます。キツネより少し大きくて、灰色。顔が犬に似ています。コヨーテが目撃されると、近所でテキストメッセージが飛び交い、猫を外に出さないように注意し合います。

この本の最初の短編「月に向かって歌うコヨーテ」は、歌が下手でみんなを困らせるコヨーテの歌が、月と動物と人間の関係を守るというお話です。自然自体が主人公のように感じられ、人間が植物や動物などと同等の存在として書かれています。すべてが他のものとの関係性のなかでしか存在可能ではない。だから「悪さ」がときに「良さ」に変わり、はじめはいたずらしてダメだなあと思っていたものが、実は役に立つものだと思ったり、視点の切り替えや価値観の流動性が示されています。

いたずらっこや「悪いこと」をするものが罰せられず、賞賛される。北米の絵本作品を多く読んで思いますが、「悪い子」が「盛大に悪いこと」をして褒められる話が日本に比べて多いような気がします。誰かから教えられた「良い」ことが本当に良いことなのか、だれにとって良いことなのか、クリティカルシンキングがこの辺りから種としてまかれているのかなと最近考えたります。

さて、こちらではもうすぐ学年末です。学年末の最後の登校日の服装はパジャマにしてください、とお達しがありました。みんなでぬくぬく、リラックスして最後の日を祝うそうです。持ち物は、お気に入りのぬいぐるみ。うちの7歳児はぬいぐるみは好きじゃないので、『マンダロリアン』の漫画本を持っていくそうです。それもオッケイ。それぞれが考え、自分の好きなものについて話すことに、意味があるそうです。

紹介した本

Coyote Tales by Thomas King

Groundwood Books Ltd(2016)

『The Third Person』by Emma Grove

今年のラムダ文学賞トランスジェンダーノンフィクション部門受賞作。辞書みたいに分厚い自伝グラフィックノベルです。

主人公のトランス女性(著者)がホルモンセラピーを受ける許可を得るために、心理セラピストを訪れます。セラピストはトランス男性で、なるべく医学的トランジションをサポートしたいと考えています。しかし、著者とセッションを重ねるうちに、著者の記憶が飛んでいたり、話し方がころころ変わったりして会話がかみ合わなくなります。

セラピストは著者が解離性同一性障害である可能性に気づきますが、もしこの診断がつけば、ホルモンセラピーを受ける許可が出せないし、生活自体に重大な支障が出ている可能性があると考え、慎重にセラピーを続けます(そしてホルモンセラピーの可否を決めるセラピストとしては、クライアントにその事実を伝えられない、もしくは伝える方法にルールがある、ように読めました)。

主人公は医学的トランジションをはじめなければ、自身の生存が難しいと感じ、なんとかセラピストの許可を得ようとします。全編を通して、舞台はほぼセラピストのオフィスです。1000ページ近い作品のほとんどがオフィスの会話によって成り立っています。これまでわたしはエマ・ドナヒューの密室の物語をふたつ訳しました(『星のせいにして』『聖なる証』)が、それに負けないくらいの閉塞感と圧迫感でした。ページを繰る手がとまらず、最後まで一気に読みました。

主人公の中には3つの人格(エマ/カティナ/エドガー)が共存し、全員が医学的なトランジションを開始したいと強く願います。だけど、最初のセラピストであるトビーは、解離性同一性障害のクライアントに接した経験がなく、手探り状態でセッションを進めるしかありません。彼もそれを自覚し、著者に他の専門性の高いセラピストを紹介するのですが、著者はトビーを友人のように思っており、断られても何度もトビーを訪ねます。トビーも著者のことを心配し、どうにかセラピーを続けようとするのですが、カティナ人格のときの対処に失敗し、コミュニケーションがうまくいかなくなります。読んでいて、トビーの声掛けや態度がどんどんパワハラっぽくなってくのが辛かったし、3つの人格のみんながホルモンセラピーを受けたいと言っているのに、許可が出ない展開がすごく苦しかったです。

著者とトビーとの関係は結局破綻します。トビーは心から著者に向き合おうとしたけれど、方法やプロセスがうまくいかず、たくさん失敗もしました。だけど著者はトビーを一時期は信頼し、必死にトビーの言葉の意味を理解しようとします。トビーと決別した後、著者はトビーとのセッションでの断片的な記憶、情報を頼りに、自分が解離性同一性障害だと自覚します。そして向き合おうとします。

そこで物語の舞台が、著者の過去に移ります。なぜ、別人格を作り出さなければならなかったのか、過去のトラウマが明かになっていきます。かなり辛い描写が続くので、読むときには注意が必要です。じょじょに、著者は自分のコア人格を取り戻し、最後はまたセラピストの部屋(トビーではない)に戻るのですが、著者はその場所を「安全な場所」だと感じ、心を開きます。

この作品は自伝ですが、内容はもう十年以上前の著者の経験を描いたのだそうです。この作品を書き始める前、彼女のこの時期の記憶は混沌としていました。だからまず著者は思いつくままに絵を描き、それを時系列にパズルのように合わせ、切り貼りする中で、当時何があったのかを理解していったそうです。デビュー作となる本作ですが、大胆でシンプルな描線なのに、表情豊かで余白の使い方すごいです。とくにエマ/エドガー/カティナの表情の書き分けが見事でした。

参考文献に米ベストセラー小説『マッドハニー』共著者ジェニファー・フィニー・ボイランの自伝があげられ、賛辞には女性賞ノミネート・PENヘミングウェイ賞受賞『デトランジション、ベイビー』著者のトーリ・ピーターズが言葉を寄せています(※『マッドハニー』『デトランジション、ベイビー』2作品のレジュメ・試訳はすでに作成済みですので、ご興味のある方はお声がけください)。

紹介した本

The Third Person by Emma Grove

Drawn & Quarterly (2022)

NPR Books We Love 2022

Literary Hub The Best Reviewed Graphic Literature of 2022

#2 on the Publishers Weekly 2022 Critics Polllambda literary award 2023(transgender non-fiction)

分厚い自伝グラフィックノベルは、先日紹介したケイト・ビートン著『アヒル』もそうですが、最近とても多く刊行されています。日本に紹介したい作品もあるのですが、グラフィックノベルは持ち込んだことがないから、ちょっとためらっています。すごく面白いからぜひ紹介したいんだけど、難しいのかな。

さて、もうすぐマイケルの手術なので心がざわざわしますが、子供たちが落ち着いて生活できるようにベストを尽くします。そしてマイケルの入院の日、ルーマニアから同居人のお母さんがやってきます。多分90歳くらいなんだけど、元気に旅行しているようです。料理好きですごい量のごちそうをランチに(毎日)作ってくれると聞いているので、とても楽しみにしています。

来週、これを書いているときにはマイケルはおそらく退院していると思うので、よい報告ができますように。

Have a wonderful week!

Sincerely,

Ikumi

マイケルさんの手術がうまく行っていることをお祈りしています!

2冊目の本が気になります。翻訳書が出発されるといいなぁ…